相続分の譲渡をしたことが遺留分計算時の考慮要素になるかについて、最高裁判所が判断したため、その判例をご紹介します(最高裁判所平成30年10月19日判決)。

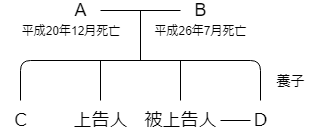

と書いても、どういう事案か分かりにくいと思いますので、まず、以下の相続関係図をご覧ください。

上記のとおり、Aが最初に亡くなります。

このAの相続の際に、BとDは、自身の相続分を被上告人に譲渡したため、Aの相続は、Cと上告人、被上告人の3人で行われました。

その後、Bが亡くなるのですが、Bは、生前に全ての財産を被上告人相続させるという遺言を書いており、かつ、Bには預金約35万円と未払いの介護施設費用約36万円の相続財産しかありませんでした。

この状況で、上告人は、Bは、被上告人に遺留分減殺請求をします。

一見すると、Bの相続財産は、マイナス1万円となり、遺留分などないように思えます。

しかし、遺留分計算に関して定めた民法1044・903条1項が、「被相続人から、・・・生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみな」すと規定があるため、BがAの相続の際に、相続分を譲渡したのを、この条文が定める贈与にあたるとすれば、BがAから相続するはずだった財産をBの財産とみなすことができ、Bにはそれなりの財産があることになります。

そこで、相続分の譲渡が遺留分計算時に戻して計算する「贈与」にあたるかが争われました。

この点について、最高裁判所は、「共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値がある場合を除き、上記譲渡をした者の相続において、民法903条1項に規定する「贈与」にあたる。」と判示しました。

例外が先に書かれているので分かりにくいですが、原則として相続分の譲渡も贈与として考慮するということになります。

なお、原審である東京高等裁判所は、民法909条本文が、「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる」と規定しているから、Aの相続財産は、A→B→被上告人ではなく、A→被上告人と移動したと考えることになるので、Bから被上告人への贈与というものは観念できないとしていました。

しかし、最高裁は、「相続分の譲渡は、・・・譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということができる。遺産の分割が相続開始の時に遡ってその効力を生ずる(民法909条本文)とされていることは、以上のように解することを妨げるものではない。」としています。